Una copita y todo arreglado

A lo largo de los años, ese grupo de patologías (y sintomatologías) consideradas «típicamente femeninas» —a las que la investigación médica ha dedicado, por lo general, escaso o nulo interés en el pasado— ha obligado a muchas mujeres a un agotador peregrinaje de especialista en especialista.

Vulvodinia, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, migrañas con componente hormonal, síndrome de la vejiga dolorosa, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, glosodinia… la lista de patologías es extensa y casi todas ellas comparten la misma características: es difícil demostrar su existencia con pruebas convencionales, en particular, en las fases moderadas.

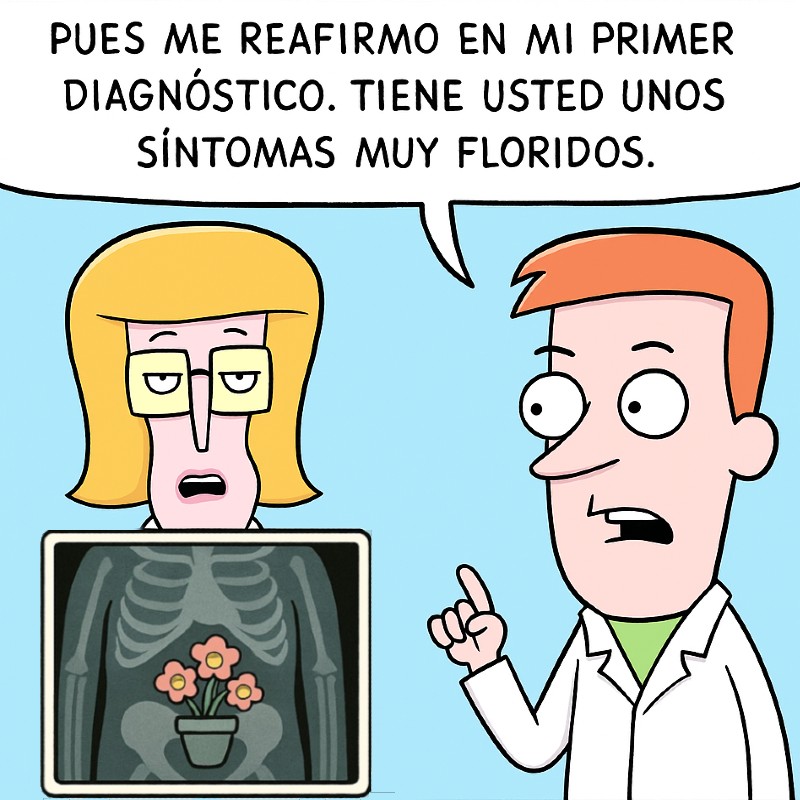

A la dificultad de establecer una diagnóstico se suma un fenómeno ampliamente observado: cuando no hay una explicación médica clara, el malestar de las mujeres se suele minimizar o calificar de «exagerado», «emocional» o «nervioso». Esto no solo retrasa el diagnóstico, sino que añade una carga psicológica significativa al sufrimiento físico.

Así que las mujeres no solo padecen dolor, malestar, cansancio e incapacidad que afecta, en mayor o menor medida, a todos los ámbitos de su vida cotidiana, sino que se enfrentan a la desagradable situación de escuchar comentarios que trivializan su padecimiento. Algunas de las pacientes que acuden a consulta —agotadas de seguir sintiéndose mal tras un largo viacrucis por las distintas especialidades— han escuchado comentarios tan descorazonadores como «Esto se te pasa con una copita» o «Lo que necesitas es entretenerte y dejar de darle vueltas a esas cosas».

Estas frases nada tienen de tranquilizador. Al contrario: intensifican el sufrimiento, la duda y la culpa ante la sensación de no ser creídas o de ser unas exageradas.

Hace algunos años, una paciente con glosodinia —un trastorno que impide la salivación y provoca una dolorosa sensación de quemazón en labios, paladar, lengua y garganta— fue derivada, después de multitud de pruebas infructuosas y frecuentes comentarios señalando que «no había razón médica para que sintiese unos síntomas tan floridos», a psiquiatría. El problema, como explicaba esta persona con claridad, «no es que esté deprimida a causa de las molestias; es que vivir así, día tras día, sin mejoría y, lo que es peor, con la sensación de que no te creen, acaba deprimiendo a cualquiera».

El dolor persistente como factor de riesgo psicológico

Y, en efecto, esto es algo ampliamente observado: el dolor persistente no reconocido se convierte en un factor de riesgo psicológico. No al revés.

Hoy, gracias a la incorporación masiva de mujeres a la investigación, estas patologías empiezan a recibir mayor atención. Aun así, los recursos siguen siendo insuficientes y, en muchos casos, el diagnóstico continúa basándose en la exclusión y en los síntomas referidos por la paciente. Esto exige tiempo, escucha y cierta tolerancia a la incertidumbre por parte de los profesionales.

Que sean difíciles de diagnosticar no significa que no existan esos padecimientos. Y, ante una persona que sufre, los comentarios desinformados —aunque no haya mala intención— añaden un dolor perfectamente evitable.

Consejos prácticos para quienes conviven con estas patologías

- Valida tus síntomas, aunque otros no lo hagan

La dificultad diagnóstica no resta legitimidad a tu experiencia. El dolor y el malestar son reales aunque las pruebas no lo reflejen todavía. Tener la certeza de esto te permite explicar los síntomas con claridad en consulta sin que te atenacen las dudas.

- Documenta los síntomas de forma sistemática

Registra los días, la intensidad, los desencadenantes y los efectos de los síntomas sobre tu vida cotidiana. Esto ayudará al profesional a detectar patrones y le servirá de orientación diagnóstica. Este registro también te servirá para reducir la sensación de caos y tener un mayor control sobre la situación.

- Prepárate para las consultas

Lleva las preguntas por escrito, describiendo cómo afecta el dolor a tu funcionalidad y pide que incluyan tus observaciones en la historia clínica.

- Diferencia dolor psicógeno de impacto psicológico del dolor

No es lo mismo que un síntoma tenga origen psicológico a que el dolor físico acabe afectando a tu estado emocional. Lo segundo es muy frecuente y totalmente esperable; no indica debilidad ni una «mentalidad negativa».

- Busca espacios donde puedas hablar sin ser cuestionada

La invalidación continuada produce aislamiento. Encontrar profesionales y entornos donde puedas describir tu experiencia sin tener que justificarla es parte del tratamiento.

- La ansiedad y la depresión son reacciones habituales cuando convives con el dolor y no llega el diagnóstico

Los síntomas psicológicos no son «otra cosa más», sino una reacción lógica al malestar físico persistente y a la falta de respuestas. Abordarlos no implica asumir que el problema «es psicológico», sino cuidar un aspecto de tu salud que se está viendo afectado por la incertidumbre.

- Ponte en contacto con asociaciones especializadas

Las asociaciones de pacientes ofrecen información actualizada, orientación para trámites médicos, grupos de apoyo moderados y, a veces, derivaciones a profesionales con experiencia en estas patologías. No sustituyen la atención sanitaria, pero reducen la sensación de aislamiento y te ayudan a moverte dentro de un sistema en el que, a veces, no es fácil encontrar orientación.

- Solicita una segunda opinión médica

En patologías de difícil diagnóstico, una segunda valoración —preferiblemente de una unidad especializada en dolor crónico, suelo pélvico o enfermedades autoinmunes, según el caso— puede aportar otra línea de evaluación o tratamiento cuando el proceso parece estancado.

- Introduce ajustes en tu estilo de vida con impacto real (no recomendaciones genéricas)

No se trata de hábitos saludables en general, sino de aspectos concretos que influyen en estos cuadros: manejo del descanso, adaptación del ritmo de trabajo, planificación energética, ajustes ergonómicos o pautas médicas específicas para el dolor.

El profesional de la psicología te ayuda a:

organizar la información médica para reducir la sensación de caos

- síntomas (cuándo, cómo, cuánto duran)

- pruebas realizadas

- tratamientos probados y respuesta

- preguntas pendientes para futuras consultas

Tenerlo claro disminuye la ansiedad porque deja menos espacio a la rumiación.

trabajar la anticipación catastrófica (sin negar la realidad)

- identificar qué datos reales hay

- diferenciar hipótesis de hechos

- disminuir las conclusiones precipitadas que aumentan la ansiedad

Esto no soluciona el dolor, pero reduce la carga mental añadida.

manejar la sobreexposición a información médica y las búsquedas compulsivas

- establece momentos concretos para hacerlo

- cíñete a las fuentes fiables

- frena las búsquedas cuando dejan de aportar información útil

Esto te aporta cierta sensación de control.

comunicar los síntomas de forma que facilite el trabajo clínico

distinguir señales de alerta reales de señales «ruidosas» del propio miedo

ajustar expectativas para no vivir cada consulta como «el día decisivo»

establecer rutinas mínimas que te faciliten la vida diaria

- conservando la estructura básica del día

- evitando el aislamiento

- manteniendo hábitos que apoyen la estabilidad emocional

planificar decisiones mientras el diagnóstico llega

- cómo explicar en el trabajo qué está ocurriendo sin entrar en detalles médicos

- cuándo pedir una segunda opinión

- cómo organizar apoyos prácticos (pareja, familia, amistades)

Ordenar lo que sí puedes hacer reduce la ansiedad.

La ansiedad no aparece «porque sí» cuando estás a la espera de un diagnóstico que puede prolongarse durante años. Es una respuesta lógica al malestar continuado y a la falta de explicaciones. Atenderla también forma parte del tratamiento.