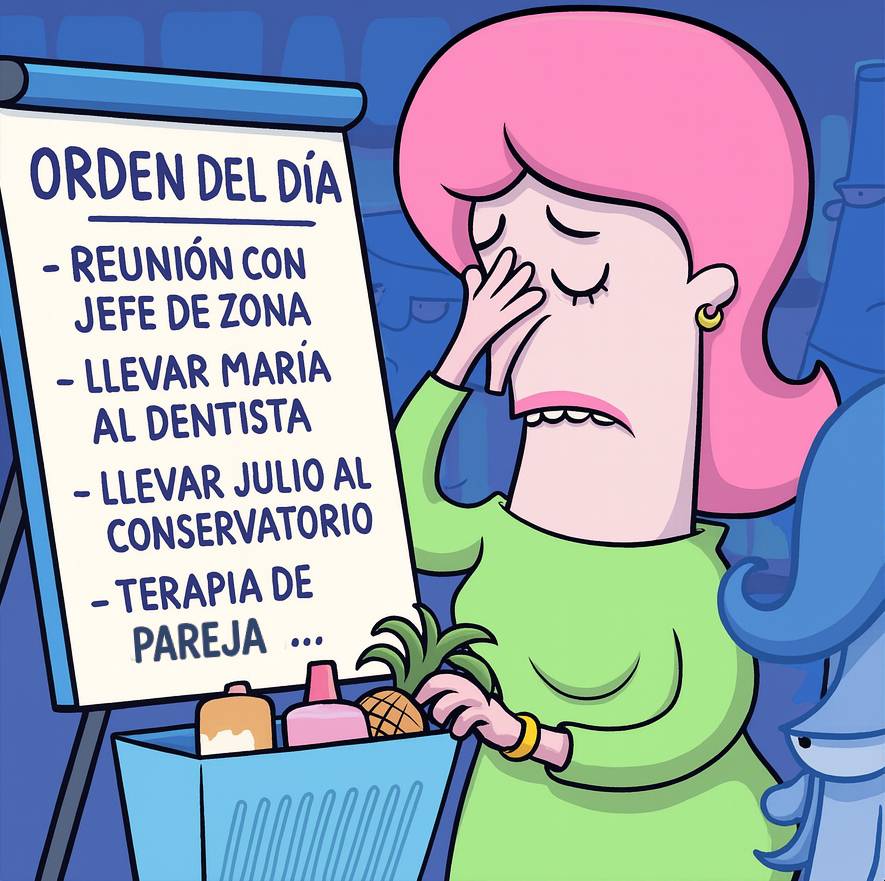

Abierto 24 horas

Son muchos los adultos que manifiestan experimentar la sensación de «ser trabajadores autónomos a jornada completa». No importa si hablamos del ámbito personal, de las relaciones, de la familia o del trabajo; la impresión es la misma: responsabilidades que no desaparecen en festivos ni vacaciones, una exigencia interior que no permite bajar el ritmo y la agotadora sensación de no hacer otra cosa que apagar fuegos. Cuando intentamos compaginarlo todo —las obligaciones laborales, los vínculos afectivos, el cuidado de la familia, la organización diaria y, si podemos encajarlo, algo de tiempo para nosotros— es inevitable que aparezca el cansancio, la frustración y también la culpa.

La culpa es una compañera engorrosa. Ahí está cuando sentimos que no estamos cumpliendo con lo que creemos que deberíamos hacer, cuando no llegamos, cuando dudamos de nuestras decisiones o cuando seguimos acumulando tareas porque somos incapaces de decir «no». Tiene mucho que ver con la creencia de que valemos más cuanto más hacemos y cuanto más respondemos a las expectativas ajenas.

¿Por qué sentimos culpa?

La culpabilidad está muy relacionada con nuestras creencias sobre el deber, la responsabilidad y el valor personal. Muchos adultos están convencidos de que deben responder siempre, estar disponibles en todo momento y cumplir con expectativas que, a veces, ni siquiera son propias.

La educación emocional recibida en la infancia influye enormemente. Algunas personas (sobre todo, niñas) han aprendido a priorizar el bienestar ajeno, a estar atentas a las necesidades de los demás o a mantener una conducta impecable. Este patrón puede transformarse en un estilo de vida en el que resulta difícil decir «no», pedir ayuda o reconocer que necesitamos descanso.

La culpa también mantiene una relación directa con la autoexigencia. Cuanto mayores son nuestras expectativas internas, más probable es que creamos fallar, ya sea en el ámbito personal o en el profesional: desde creer que deberíamos ser más productivos, hasta sentir que no hacemos lo suficiente en nuestras relaciones o que podríamos gestionar mejor nuestras emociones.

Los famosos límites

Un aprendizaje imprescindible en la vida adulta es aceptar que no podemos con todo. Los límites son necesarios. Sin ellos, mezclamos las responsabilidades propias y las ajenas hasta el punto de desdibujar nuestra identidad.

Poner límites no implica dejar de ser una persona empática. De hecho, si no nos sentimos bien, es poco probable que podamos ayudar a quienes nos rodean. Saber qué queremos y que no (en contraposición a actuar por lo que se espera de nosotros) requiere llevar a cabo un proceso de introspección honesto, a través del cual identificar qué nos desborda, qué nos hace daño o qué asumimos por inercia… y tomar la decisión (nada fácil muchas veces) de decir «no», llegado el caso, sin sentirnos mal por ello.

Mirar hacia dentro no es sencillo. Hay quien se justifica diciendo «no encuentro el momento». Pero no se trata solo de eso. Cierto, la introspección exige detenerse, algo que la vida adulta no nos permitimos fácilmente, pero también nos obliga a un profundo ejercicio de franqueza con uno mismo y eso cuesta. De hecho, solemos tirar por la tangente y optar por acumular nuevas actividades a nuestro calendario, rutinas de supuesto autocuidado que terminan generándonos más estrés.

Autocuidarse va de simplificar, no de meter nuevas actividades con calzador. Y va, sobre todo, de aprender a relativizar las cosas. Hay una pregunta que debemos aprender a plantearnos: «Si no hago esto, ¿de verdad va a ser tan terrible?»

Algunas preguntas para allanar el terreno

La introspección no es meditación. Tampoco una práctica sofisticada que requiera preparativos. Basta con que busques un lugar y un momento tranquilo y te plantees algunas preguntas básicas:

- ¿Cómo he reaccionado ante las situaciones que me han generado malestar hoy?

- ¿Qué parte de mis responsabilidades son mías y cuáles he asumido sin cuestionarlas?

- ¿Por qué me cuesta permitirme un descanso o un momento de disfrute?

- ¿Soy tan empática conmigo misma como lo soy con los demás?

No te quedes en las emociones «parásitas»

Las emociones «parásitas» son reacciones aprendidas que enmascaran otras emociones más profundas. Cuando estallamos en una discusión, por ejemplo, quizá no estamos enfadados por esa situación concreta, sino por la carga acumulada, la frustración o el cansancio que arrastramos desde hace días. Hay un expresión típica que hace referencia a esas respuestas que parecen desproporcionadas ante un evento menor: «Fue la gota que desbordó el vaso». Cuando llevamos mucho acumulado, una pequeña gota basta para provocar un desbordamiento emocional.

Escarbar más allá de esas emociones parásitas es lo que nos permite conocernos, tomar decisiones basadas en un análisis consciente y evitar que nuestras relaciones (con los demás y con nosotros mismos) se deterioren por malos entendidos.

Qué difícil es pedir ayuda

Tal vez has asociado autonomía con fortaleza y consideras que «deberías poder solo (o sola)». O tal vez pienses que pedir ayude te coloca en una posición de debilidad frente a los otros o incluso que pueden rechazarte. Así que sigues adelante, a pesar de las advertencias que te lanza tu cuerpo.

Sin embargo, las cosas no funcionan exactamente así: cuando compartimos una responsabilidad, somos capaces de delegar en otro o permitimos que alguien nos eche una mano, no solo nos beneficiamos nosotros. También la persona a la que recurrimos se siente bien, porque se sabe merecedora de nuestra confianza. Y eso, es muy gratificante.

Si te parece llevar el mundo a la espalda; si no consigues disfrutar de nada que no tenga un «rédito», si te sientes agotado o agotada y sigues adelante por puro automatismo, ha llegado (de hecho, hace tiempo que deberías haberlo hecho) el momento de detenerte, sincerarte contigo mismo, revisar tus creencias, reducir el nivel de autoexigencia, aprender a relativizar y empezar a poner límites.